La Repubblica di Albona

La Repubblica di Albona, mministrazione autonoma nata dopo le rivolte dei minatori nell’Albonese dal 2 marzo fino all’ 8 aprile 1921.Lo sciopero dei minatori albonesi iniziò quando sei minatori si radunarono nella piazza a Vines (piazza di sangue) in segno di protesta contro i fascisti, che molestarono a Pisino la loro guida sindacale Giovanni Pippan.

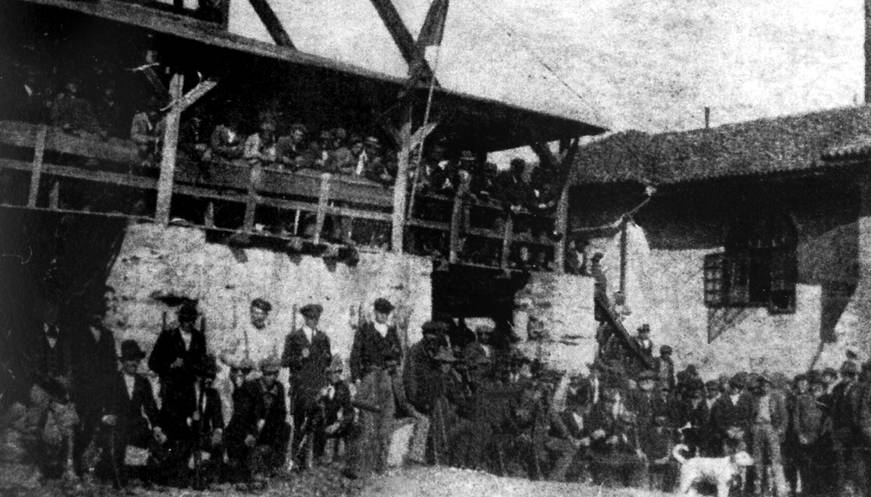

I minatori occuparono quindi le miniere e gli impianti minerari, minarono i passaggi verso i pozzi di Càrpano, Vines, Štrmac e Stallie con il deposito di carbone, e organizzarono schieramenti armati sotto il nome di guardie rosse, comandate da Francesco da Gioz. Il comitato minerario, con a capo Pippan, risolveva questioni sociali e politiche, ed il sostegno gli veniva dato dal nobile Giovanni Tonetti (il Conte Rosso). All’amministrazione dei minatori furono fatte richieste di tipo economico (l’aumento del salario e altro). Siccome i trattative si protesero nel tempo, i minatori decisero il 21 marzo di organizzare da soli la produzione. Scesero nei pozzi ed elessero un capo, il tecnico minerario Dagoberto Marchig. Contemporaneamente, pur temendo i crumiri, catturarono e colsero in flagrante 13 minatori siciliani favorevoli all’amministrazione.

L’amministrazione all’apparenza si accordava, ma l’ 8 aprile adottò delle misure energiche, avviando d’ improvviso, dal mare e dalla terraferma, un’azione militare e delle forze di polizia. I minatori sorpresi si ritirarono vicino a Štrmac, dove opporsero resistenza armata. Comunque, scarsamente armati ed inesperti, dovettero presto cedere. Pippan ordinò di cessare il fuoco e si prese tutta la responsabilità. Ne conseguì una vendetta, durante la quale vennero catturati quaranta ribelli. I minatori Massimiliano Ortar e Adalbert Sykora morirono. I minatori catturati vennero rinchiusi nelle prigioni di Pola e Rovigno, e il processo si tenne a Pola dal 16 novembre fino al 3 dicembre. L’accusa imputava 52 minatori per l’occupazione della miniera, l’instaurazione del regime sovietico, l’opposizione alle autorità, la minazione dei magazzini, la detenzione di esplosivo ed una serie di azioni illegali. Gli avvocati Edmondo Puecher, Guido Zennaro ed Egidio Cerlenizza difesero con succeso gli accusati, e la Corte d’assise portò il verdetto liberatorio.

L’amministrazione dei minatori approfittò dello sciopero per abbandonare il capitale austriaco. Anche se pur mai proclamata, la Repubblica d’Albona lasciò segni incancellabili nell’Albonese, ed ebbe anche un eco molto più ampio. È opportuno considerare ed interpretare questo intreccio di avvenimenti nel contesto delle possibilità d’allora, specialmente nella zona della Penisola Appenninica e dell’Europa centrale. Una resistenza armata multinazionale e unitaria all’avanzamento fascista, spianò la via all’antifascismo negli abitanti di questo territorio. D’altra parte, la lotta sindacalista dei minatori, rivolta alla ricerca tradizionale dei diritti dei lavoratori, il miglioramento della posizione, nonchè delle condizioni lavorative e vitali, conteneva pure elementi di autodeterminazione e autogestione, in una convizione incredula e utopistica secondo la quale avrebbero potuto prendere in mano le redini del proprio destino.

BIBLIOGRAFIA: F. Čulinović, Revolucionarni pokret u Istri 1921. godine, Zagreb 1951; G. Scotti, L. Giuricin, La Repubblica di Albona e il movimento dell’occupazione delle fabbriche in Italia, Rovinj 1971; Labinska republika 1921., zbornik radova, Rijeka 1972; R. Martinčić, Labinska republika 1921., u: Radnički pokret i NOB Općine Labin, Rijeka 1980; M. Jurkić, Neki pravni aspekti optužnice i presude labinskim rudarima na procesu u Puli 1921. godine, u: Radnički pokret Labinštine 1921–1941. sa širim osvrtom na Istru, Labin i Rijeka 1981.

T. Vorano